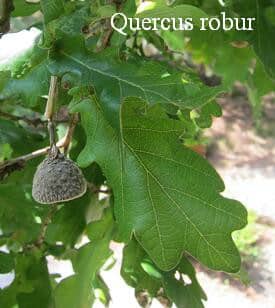

Ce beau chêne est le plus typique de nos forêts françaises

Classification

Cette espèce du genre Quercus fait partie de la famille des Fagaceae.

Sous-genre Quercus. C’est l’espèce type de la section Quercus.

Origines

Régions tempérées d’Europe.

En France, c’est le chêne le plus répandu, hormis dans les Alpes du Sud et le pourtour méditerranéen. Avec Quercus petraea, ils recouvrent 30 à 40% de nos forêts.

Noms

– Quercus robur L.

Linné, en 1753, lui attribue le nom Robur, du latin signifiant ‘fort, dur comme le bois de chêne’.

– Jakob Friedrich Ehrhart lui avait donné le nom de pedunculata mais ce nom n’a pas été retenu. On le retrouve, toutefois, dans le nom vernaculaire de pédonculé en référence au long pédoncule (axe portant une fleur ou une inflorescence) qui relie le gland à la tige. Cet aspect le différencie du chêne sessile – Quercus petraea dont le gland est pratiquement sessile (directement sur un axe), d’où son nom vernaculaire.

– English oak est le nom anglais signifiant chêne anglais. On peut comprendre cette appellation car en ce pays, il est considéré comme le ‘Roi incomparable des forêts’.

– Il est parfois appelé ‘chêne femelle’ car lors d’hybridations avec le chêne sessile – Quercus petraea, il est le plus souvent pollinisé par petraea.

– Appelé aussi chêne à grappes et gravelin dans certaines régions françaises.

Habitat

Cette espèce pionnière est souvent associée aux hêtres – Fagus.

On ne trouve cet arbre collinéen que très rarement au-dessus de 500 m d’altitude et jamais au-delà de 1300 m alors que petraea pousse à des altitudes plus hautes. Il ne supporte pas le couvert, c’est une espèce de pleine lumière – héliophile (ami du soleil). Il se développe sur des sols de préférence riches, frais et humides et apprécie peu un sol trop acide et de longues périodes de sécheresse; quant à petraea, il accepte peu d’eau et un sol pauvre. Il est sensible aux gelées précoces, sinon il peut supporter de -20°C à -25°C.

Particularités de cette espèce

Robur et Petraea se côtoient dans les forêts et sont très semblables dans leur aspect et leur bois mais on peut toutefois les différencier.

– Longévité de 500 à 1000 ans voir plus.

– Cet arbre monoïque (fleurs mâles et femelles séparées sur la même plante), de 20 à 40 m, a un tronc droit souvent court. Le houppier (ensemble des parties aériennes) est irrégulier – il est ample et régulier pour petraea.

– L’écorce grise est assez crevassée en trapèzes larges; petraea a l’écorce moins crevassée et en lanières plus étroites.

– Les racines sont profondes avec un pivot.

– Les grosses branches sont tortueuses, les charpentières plutôt à l’horizontal alors que petraea développe des branches droites décroissant régulièrement vers le sommet.

Sur les vieux chênes, on peut souvent découvrir, au sommet, des branches mortes qui sont le résultat d’un manque d’eau : sans danger, la plante alors s’économise et ne distribue pas l’eau dans toutes les extrémités supérieures.

– Les bourgeons sont ovoïdes et globuleux, ils sont plus pointus pour petraea.

– Tous les arbres ne débourrent pas en même temps : dans certaines régions de France, un arbre qui commence seulement à développer ses feuilles au mois de juin s’appelle le ‘chêne de juin’. Les feuilles, vert foncé au revers plus clair, sont caduques alternes et marcescentes (demeurent sèches et brunes sur la plante pendant l’hiver).

∙ Elles se développent surtout au bout du rameau alors qu’elles sont plus espacées pour petraea.

∙ Elles sont reliées au rameau par un court pétiole (axe reliant la feuille à la tige), celui de petraea est plus long.

∙ Leur limbe (tissu végétal) est plus large sur les 2/3 supérieurs. Les 5 à 7 paires de lobes irréguliers ont une forme ondulée, les deux lobes de la base sont petits et forment des petites oreillettes; les lobes de petraea sont moins échancrés et ne forment, en général, pas d’oreillettes.

∙ Il existe des nervures intercalaires aux nervures des lobes ce qui n’est pas le cas de petraea.

– Il ne fructifie pas avant une quarantaine d’années si tout va bien !

Les fleurs printanières sont insignifiantes, en conformité avec le genre.

C’est une plante généralement allogame (pollinisation croisée avec deux plants différents) ; elle est de toutes façons peu autoféconde, c’est pourquoi elle s’hybride souvent avec petraea.

Le pollen allergène est véhiculé par le vent – anémophile, mais aussi par les insectes – entomophile.

– Les fruits souvent regroupés par trois, sont des glands de 1 à 5 cm, ovoïdes et allongés; ils sont plus arrondis pour petraea. Le pédoncule est long et pratiquement sessile pour petraea; la cupule est souple. Matures à l’automne.

La dissémination est souvent assurée par les rongeurs et les oiseaux tel le geai – Garrulus glandarius qui apprécie les glands allongés et propagerait chaque année 2000 à 3000 glands !

– Plusieurs sous-espèces, hybrides et cultivars.

Hybrides avec :

∙ petraea : Quercus x rosacea.

∙ ilex : Quercus x turneri.

– Ennemis : oïdium – mildiou – champignon, Apiognomonia errabunda.

Utilisations

En Europe, sur les 13 espèces existantes du sous-genre Quercus (ou Euquercus), Robur et petraea sont les deux espèces les plus représentées écologiquement ainsi qu’économiquement.

– Sylviculture : c’est un des bois d’œuvre les plus importants en Europe et en France particulièrement, avec le bois de l’espèce petraea; d’ailleurs, ces deux chênes sont indifféremment commercialisés sous le nom de ‘chêne’. Ils sont souvent plantés avec le charme – Carpinus betulus.

∙ Ébénisterie – tournerie – parquets – traverses de chemins de fer – poteaux – piquets…

∙ Il était utilisé autrefois pour la construction navale et les charpentes de cathédrales ou de châteaux, les colombages des maisons, les écluses, les pilotis, les wagons, dans les mines…

∙ En tonnellerie, tout comme l’espèce petraea, il libère des tanins appréciés pour le goût qu’ils apportent au vin.

∙ Autrefois, il était souvent taillé en têtard (arbre régulièrement étêté), étêtages réguliers, afin de fournir un bon bois de chauffe et de charbon.

∙ Pâte à papier – panneaux de fibre.

∙ Autrefois très utilisé en tannerie du cuir.

∙ Il développe diverses galles.

– Médicinales

∙ L’écorce est astringente et fébrifuge. Elle peut être utilisée en gargarisme.

∙ L’infusion de farine de glands redonnerait de la vigueur et soulagerait les problèmes gastriques.

– Écologie

∙ Nourriture des porcs, des sangliers, des rongeurs et des oiseaux mais les glands sont nocifs pour les équidés et les bovins.

∙ De nombreux insectes vivent de ses feuilles, bourgeons et écorce. Certains s’installent à l’intérieur des glands.

∙ Le terreau de feuilles tombées au sol permet la propagation de champignons comestibles.

Anecdotes sur des chênes extraordinaires

– Le chêne pédonculé de Tronjoly à Bulat-Pestivien en Côtes d’Armor, fait partie des plus vieux chênes d’Europe; les estimations vont de 900 ans à 1200 ans mais c’est surtout un des plus gros avec ses 12,50 m de circonférence pour une hauteur de 13 m seulement et une envergure de 22 m. Il est raconté qu’en 1750, un moine aurait installé sa bibliothèque dans le ventre de cet arbre.

– Le Chêne-chapelle d’Allouville Bellefosse en Seine Maritime est un chêne pédonculé de 18 m de circonférence pour une quinzaine de haut. Il aurait environ 1200 ans. En 1696, l’Abbé du détroit, curé de la paroisse, y abrita 40 enfants dans le tronc creux. Plus tard, il fera bâtir en son sein deux chapelles. Lors de la révolution, afin d’éviter son abattage, l’instituteur Mr Bonheur apposa une pancarte qui le sauvera, sur laquelle il avait écrit « Temple de la Raison ».

Mise à jour décembre 2023.

Retour aux généralités Quercus ou Retour à l’Accueil